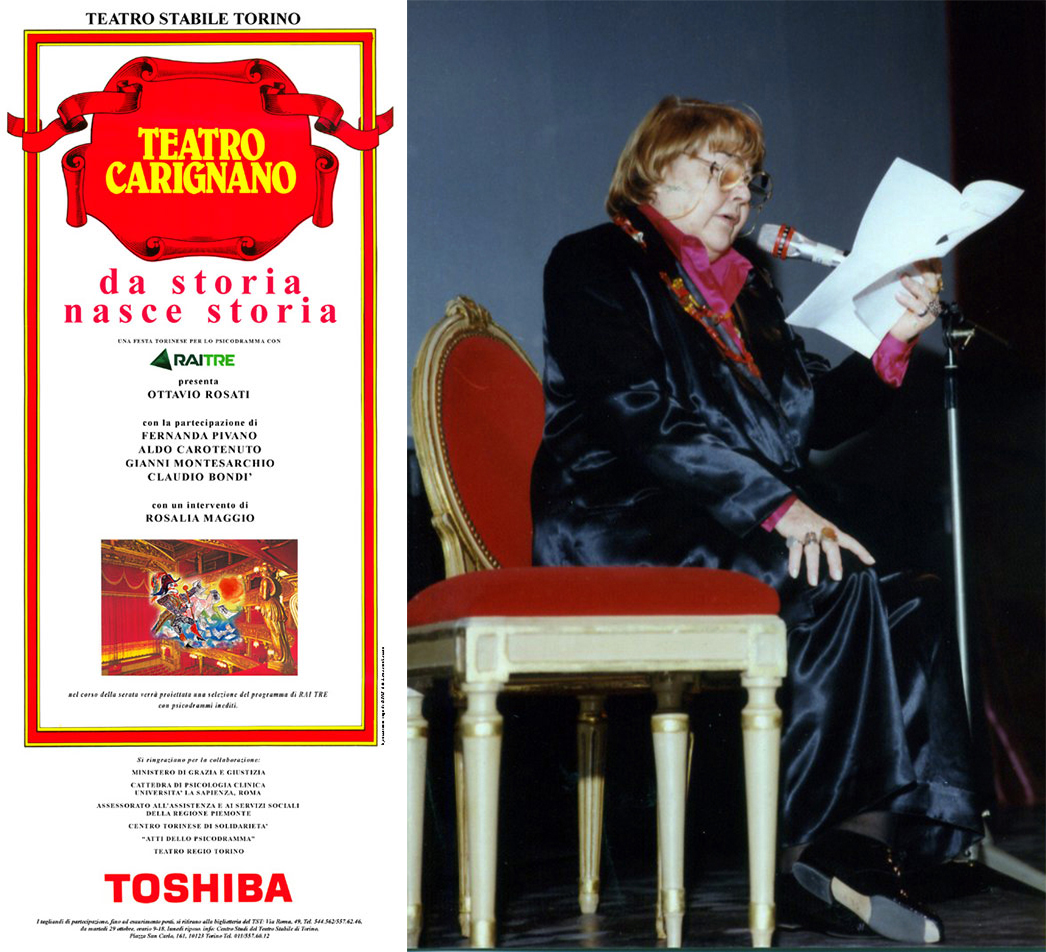

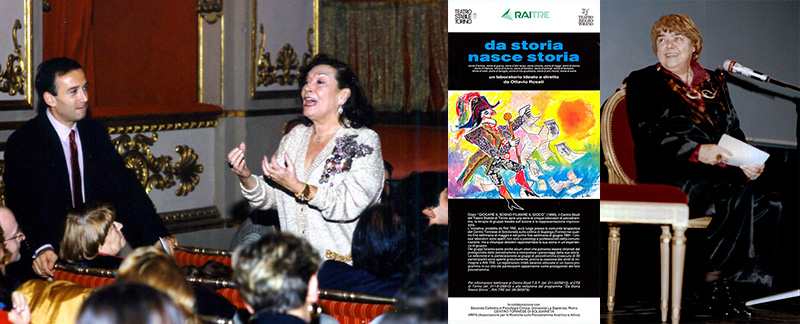

TRA PIRANDELLI, BICICLETTE E PAZZARIELLI (1991) di Fernanda Pivano

Intervento di Fernanda Pivano al Teatro Carignano (Torino, 1991) per il lancio del programma di Rai3

Qui a Torino ho vissuto da ragazza durante la guerra e ho tradotto Spoon River per Einaudi. E a Torino pochi anni fa ho preso parte al sociodramma di Ottavio Rosati per Zerka Moreno su Ciascuno a suo modo di Pirandello. La nuova avventura di Rosati negli anni successsivi è stata quella di applicare allo psicodramma la videoregistrazione e poi la televisione, nel tentativo di fissare ed elaborare le immagini dell'anima in azione. Il tutto in un continuo stato di irruenta eccitazione dove non sono riuscita a capire che cosa sia più forte, se l'amore per l'indagine, per la ricerca, per la scoperta scientifica o la passione per le storie, per le immagini, per lo spettacolo.

Dopo due anni di sperimentazione a Roma nello studio di Trastevere il primo vero spettacolo-laboratorio di Rosati intitolato "Giocare il sogno-Filmare il gioco" è nato finalmente a Torino in collaborazione col Teatro Stabile e il Festival Cinema Giovani. Mi riusciva strano che Ottavio passasse regolarmente da una città all'altra per realizzare i suoi esperimenti; cominciai a sospettare che ci fosse in lui una seconda personalità più creativa che analitica e che inizialmente ognuna delle due avesse bisogno di uno spazio diverso. Le novità di questo workshop erano quella di improvvisare il commento musicale dell'azione, quella di riciclare sul momento oggetti di scena ricavati dai magazzini teatrali, e soprattutto quella di chiamare nel gruppo veri attori professionisti come interpreti dei ruoli negli psicodrammi. L'idea di Rosati è che, per la prima volta, le storie di un gruppo di psicodramma fossero filmate ininterrottamente per giorni e giorni da una troupe al completo.

Il laboratorio, dove i sogni sono messi in scena come film, è piaciuto alla Rai abbastanza da indurla a finanziare la produzione di alcune puntate pilota di un programma senza precedenti. Così quando Angelo Guglielmi accettò la sfida di spettacolizzare l'inconscio in televisione, è iniziata l'avventura di "Da storia nasce storia". La trasmissione è stata realizzata da Rai Tre, ancora una volta qui a Torino, e ancora una volta col Teatro Stabile che ci ospita stasera ma con molti più mezzi e qualche cautela. Dalla preparazione dei gruppi fino al montaggio delle prime due serie il lavoro è andato vanti circa due anni. In un mese Rosati ha diretto più di quaranta psicodrammi con la regia di Claudio Bondì, allievo di Roberto Rossellini. Sedici sono stati scelti dalla Rai come storie efficaci dal punto di vista narrativo, con l'unico intervento di qualche taglio interno per ragioni di durata.

Rosati e Buondì hanno voluto girare a Superga, perché Rosati ritiene che l'ambiente gusto degli psicodrammi non sia quello dì un normale studio televisivo dove sarebbe difficile la concentrazione. Questo ha significato tra l'altro realizzare complicati collegamenti tra la comunità terapeutica dentro la quale la Rai ha costruito lo studio e il pullman di regia. A un certo punto hanno abbattuto un muro della protezione civile accanto alla stazione della ferrovia per costruire un ponte per i cavi.

Il programma che avrebbe dovuto essere un piccolo esperimento marginale, si è rivelato un complesso carrozzone produttivo che ha coinvolto il Teatro Stabile, il Teatro dell'Opera, l'Università e il ministero di Giustizia. Forse l'aspetto più clamoroso di questa avventura è stata la fuga dal carcere, davvero pirandelliana, di un detenuto che aveva appena rappresentato in una sessione la sua versione dei fatti per i quali era stato condannato. Forse è stata la partecipazione controversa della irresistibile e dolcissima Rosalia Maggio, con la sua rivelazione del miracolo televisivo che anni fa l'ha salvata dalla prostituzione. Forse il librodramma dove Aldo Carotenuto, diventato ormai l'analista più famoso e più controverso d'Italia, sulla storia d'amore tra Jung e Sabina Spielrein. O forse il fatto che i tecnici della troupe si sono fatti coinvolgere dal nuovo genere televisivo al punto da uscire dai loro ruoli professionali abbandonando telecamera e microfoni per entrare nei ruoli dello psicodramma. Sono tutti qui stasera, perciò applaudiamoli.

Nei vent'anni in cui ho visto crescere il processo di individuazione di Ottavio, sono stata spesso coinvolta in un'attività che per lui è sempre stata molto più di una professione. Mi ricordo che un'estate di tanti anni fa, appena tornata dagli Stati Uniti, Ottavio mi fece salire in automobile e mi trascinò a Parigi a una seduta del macrobiotico giapponese Michio Kushi e subito dopo a St. Tropez dai suoi primi maestri di psicodramma, i lacaniani Paul e Gennie Lemoine. Di questa seduta non ricordo nulla perché non appena entrai nel gruppo dei Lemoine mi addormentai. Per la fame e per il jet-lag, secondo me, per resistenza alla psicoanalisi, secondo lui. Comunque lui ne approfittò per darmi il ruolo di un gatto senza che lo sapessi.

Nei primi mesi di amicizia Rosati mi aveva convinto ad affittare un appartamento che si era liberato accanto al suo nell'inaccessibile Palazzo Torlonia di via Lungara 3; mi aveva detto: «Sei pazza a spendere tutti quei soldi per un albergo». Mi faceva trovare grandi mazzi di fiori alla Dufy, ma quando non c'ero parcheggiava motorino e bicicletta gocciolanti di pioggia nel mio soggiorno; voglio dire, da vero trickster, l'archetipo che ha studiato nella sua tesi di laurea, alternava birbonate a gesti dolcissimi. Una volta per sconfiggere la mia età mi ha regalato una bicicletta rossa, che cancellasse quella nera della mia adolescenza. Ed è mancato poco che mi venisse un infarto.

A Natale negli anni Settanta cominciò a prepararmi alberi sempre più imprevedibili, anche con cavoli e cedri del Libano, purché non fossero abeti, perché poi, quando toglievo le meline rosse e i cuori di specchietti, lui li piantava nel giardino comune degli inquilini accanto agli aranci, al nespolo, ai pitosfori; oggi il primo cedro del Libano è cresciuto più alto del tetto della casa e lo si è dovuto fissare con dei cavetti di acciaio. Quando era ancora ragazzo Ottavio passava giornate intere a curare quel «giardino» e i nostri due terrazzi confinanti chiamati solennemente «la terrazza».

Era circondato da personaggi strani, per esempio Enzo Scudellaro, il «pazzariello», forse l'ultimo pazzariello di Napoli, che per Rosati è una metafora vivente di Napoli e per me era il Re della Tombola con la Smorfia. Il «pazzariello» si presentava come attore e andava in giro invitato alle cerimonie di tutta Italia per improvvisare stornelli napoletani brandendo una gran mazza, vestito con la marsina secentesca, i calzerotti bianchi e la feluca immortalati da Totò, mentre il figlio lo accompagnava battendo una grancassa.

Era straordinario. I suoi stornelli avrebbero potuto essere inclusi in qualsiasi antologia di poesia e Rosati non si stancava mai di ascoltarlo. Quando organizzò Ciascuno a suo modo qui al Teatro Carignano lo fece arrivare da Napoli con la grancassa e gli fece fare il giro di via Roma e piazza Castello coi torinesi sbalorditi che si raccoglievano ai lati della strada per vederlo passare; lo portò anche ad attraversare il teatro passando nei corridoi del guardaroba, senza prevedere che il «pazzariello» non avrebbe smesso di far battere la grancassa e di declamare a gran voce i suoi stornelli fino a interrompere le prove di Giorgio Albertazzi, indignato e infuriato. Quella sera (non ho mai saputo come Rosati sia riuscito a ottenere il permesso ma forse non lo ha nemmeno chiesto...) il pazzariello comparve nel bagliore di fari da cinematografo sul balcone del Museo del Risorgimento dove si affacciava Vittorio Emanuele II con Cavour, proprio di fronte al teatro, e incantò il pubblico incredulo che gremiva la piazza in attesa di entrare dalla strada in sala secondo il copione di Ciascuno a suo modo di Pirandello. In piazza a scattare fotografie, Ottavio aveva chiamato Luigi Ciminaghi, il fotografo del Piccolo Teatro di Milano che accettò di essere pagato a rate.

Il pazzariello, Ottavio portò anche a Roma, quando mi regalò la sorpresa di condurre una regia mitica a via Lungara sotto Porta Settimana per presentare il mio romanzo "La mia kasbah" in quella che diventò una fantastica festa di quartiere. Mentre gli amici si affollavano per strada dopo la presentazione al teatro di Trastevere fatta da Maria Luisa Spaziani, mia compagna di università, e da Tito Schipa jr., comproprietario del teatro, il pazzariello comparve sul terrazzo di Luisella Boni ricavato nell'Arco di Settimio; e sotto fari accecanti, trovati con l'aiuto della indimenticabile burattinaia Maria Signorelli, declamò nel fragore della grancassa un delizioso stornello composto per noi di cui purtroppo ho perduto il testo. Lì accanto, in via Garibaldi, c'erano lo studio di Claudio Martelli, non ancora ministro e non ancora indagato, e la caserma dei carabinieri: la folla era comprensibilmente cosparsa di agenti di pubblica sicurezza che presto si divertirono come noi. Poi il pazzariello si trovò un posto in piedi, con feluca e tutto, per mangiare una pizza dal nostro Avelio che faceva parte con la sua pizzeria dei protagonisti del mio romanzo e ci seguì nella raffinata casa di Adriana Rossi Ruvolo Schipa, svegliando con la sua grancassa e i suoi stornelli gli inquilini del caseggiato.

Impossibile descrivere il divertimento di Ottavio in quel suo colossale scherzo privato. Aveva, ha, avrà sempre uno humour irresistibile, più dolce del sarcasmo romano, che usa soltanto quando proprio gli fanno perdere la pazienza. Ricordo che molti anni fa lo sperimentò anche un illustre e anziano analista, il professor Gerard Adler, presidente dell'Associazione internazionale psicoanalitica junghiana venuto a Roma ospite del Congresso di Psicoanalisi junghiana organizzato da Aldo Carotenuto. Rosati doveva accompagnarlo in un albergo lontano dal centro e per fare più in fretta non rispettò nessuno dei sensi vietati. Il professore diventò sempre più silenzioso finché a una svolta spericolata esclamò: «Ma dottore, qui è vietato passare». Rosati, con uno di quei suoi sorrisi contagiosi, rispose: «È vietato, ma non impossibile». Il professore dopo un attimo di imbarazzo si lasciò conquistare dalla situazione e rise come un ragazzo. Seppi poi che raccontava questo aneddoto ogni volta che nei congressi parlava dei colleghi italiani.

Un po' trickster, un po' Puer, Ottavio mi commosse con regali sempre più raffinati, il primo nel 1978 un ciondolo di radice di agata che resta tra i miei ricordi più cari, una collana di murrine antiche che mi portò da Venezia nel 1980, una collana d'oro che comprò al museo di Bogotà, quando andò a tenere un seminario in Bolivia negli anni Novanta. In una conferenza che fece gratis (di nascosto) in un'altra città, Medellin, lo compensarono con una scheggia di smeraldo. Che mi accompagna sempre nella scatoletta di cinghiale dove conservo le mie mitiche spille di Gertrude Stein.